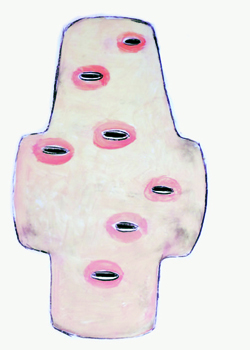

Sandwich à la baleine. 2012. Aquarelle sur papier. 60 × 60 cm

texte initialement publié dans le numéro n°7 de la revue ROVEN printemps-été 2012

Rubrique AIRES

FRANÇOIS BOUILLON

FOU RIRE

PAR | Céline Leturcq

Le dessin, un instrument

François Bouillon joue franc-jeu, il met carte sur table et défie son monde. Sa tactique prend naissance d’une introspection, partant du corps comme autant d’autoportraits, d’une verbalisation de l’image à des rapprochements insolites. Les séries se succèdent depuis quelque temps de façon plus affirmée, il ne faut voir là rien d’arbitraire. Après des allées et venues parmi des thèmes inventés qui reviennent sporadiquement, Me Le 1 (1979), Se Ipsum Pinxit 2 (également amorcé en 1979), Ok Ko (à partir de 1985), les Impositions des mains (dès les années 1975-1980), l’artiste s’attache à réaliser des ensembles de petits dessins sur papier et des dessins sur Altuglas qui ne sont pas liés à ces approches-là et qui se développent grâce à un principe de lâcher prise de l’imagination et du geste. François Bouillon constate, qui plus est, que les chiffres trois, cinq et sept semblent intrinsèques à son travail récent : soit que la série est composée de sept dessins, soit qu’elle se présente au mur sur trois rangées, ou sur deux, avec cinq dessins au-dessus de trois, comme si des combinaisons infinies se mettaient en place autour de ces chiffres impairs.

Les formes qui surgissent de ces dessins récents proviennent d’une préoccupation interne qui ne date pas d’hier pour cet artiste, bien qu’il s’éloigne de ses premières « fictions » : l’échelle de la main, l’espace de la boîte crânienne et d’un schéma corporel millénaire, celui de la stature humaine.

Ce dessin économe renvoie à l’archaïsme des quelques instruments qui, dès les débuts, participent de l’oeuvre : objets de transfert, symboles, etc. Car rien n’est plus évident pour l’artiste que d’abolir les frontières entre son dessin, les objets et leur installation. Ainsi du « Y » qui se décline en forme dessinée, en branche de poirier, en moulage de bronze peint, en collage. Duo originaire et androgyne, étiqueté à l’occasion sur la surface à la mine de plomb d’un autoportrait, il est par exemple au coeur d’une série de sept lavis sur pvc au titre évocateur, Septième Ciel (2009). La lettre devient une image quand le dessin se veut instrument de la main et de la pensée. Lorsque François Bouillon envisage une exposition, il n’est pas rare que le dessin soit associé à des formes d’implications dans l’espace, comme les gouttelettes au sol du Désir traversant la mer Rouge (2006).

La clé de voûte de ce travail engendre l’irrationnel, hors de la ligne claire et du disegno : l’ovale d’une tête devient le cul d’un pot et laisse surgir les monstres des lavis aux Yeux brouillés (2009), des grimaces des photocopies retouchées du Chant du bouc (2002,

livre paru aux éditions Item), des méandres du Chemin de croix (2010)… Une même origine tient lieu d’ancrage aux déplacements de l’artiste qui ne recule pas à les laisser venir à lui.

Chaque projet de François Bouillon n’existe qu’en transit, du dessin à une réalité parfois plus prosaïque : celle du béton ou du coton, évoqués comme autant de promesses contenues dans une ligne ou le velouté d’une gouache. Cependant, l’orientation actuelle de son travail tend à davantage questionner le temps consacré à dessiner que les potentialités matérielles et spatiales de chaque oeuvre. Il semblerait que l’artiste soit passé d’un projet total à la ponctualité de séries plus intimistes.

De choses et d’autres

Mais ce qui a été mis en place en petit peut également acquérir un caractère monumental. Et l’artiste de préciser « qu’avec des lignes très fines on peut ensuite réaliser un dessin de sept mètres par sept » 3, à l’instar d’À la recherche du temps perdu (1987), ensemble dans lequel il balise un ovale par des traces de doigts rouges reliées ensuite à la mine de plomb. C’est la durée qui intéresse le geste : quatre à six heures pour progressivement voir apparaître une origine, mandorle préhistorique de la naissance du dessin. Les épopées de François Bouillon surgissent des choses encore à naître. Les petits formats réalisés sur feuille libre sont rangés en ensemble malgré le fait que l’artiste n’en consigne pas nécessairement la date ; ils proviennent d’une même impulsion, jamais en grand nombre. Ils s’apparentent à ce que nous pourrions nommer des carnets d’ébauche pour se « chauffer » la main. Toutefois le projet advient pour d’autres raisons. Parce qu’il appelle aux monstres, à la chose, à ce qui ne se réduit ni aux signes ni aux images.

Non pas que le dessin ne se suffise déjà en tant qu’activité productrice de formes, mais un ensemble de signes le complète, eux qui viennent d’ailleurs. C’en sont les extraterrestres. Les signes n’en sont pas nés même si la main et l’oeil de l’artiste les ravivent par projection. Il explique à ce propos que les surréalistes n’ont rien inventé, frères complices d’un procédé d’association libre qui existe depuis que l’homme peint en s’adaptant aux anfractuosités des parois de pierre. Ce procédé, que l’on pourrait qualifier d’anthropomorphe, ne gêne nullement la lecture de l’oeuvre. L’artiste en use comme d’un réflexe spontané de la pensée ouverte au monde. Le parallèle entre ce laisser-aller figuratif et la pratique populaire est significatif. Il n’est pas rare de constater devant une oeuvre parfois difficile que le public que nous sommes se rattache à des éléments rassurants. Ce réflexe finalement a du bon. C’est le même chez les enfants qui les pousse à inventer une histoire et se projeter dans une narration face à un bout de réel, lequel, somme toute, ne nous parle plus guère. Aussi François Bouillon ne se départit pas des figures. Cela lui plaît de pouvoir à loisir générer une forme entre deux vides, par exemple dans la série d’encres Les Objets du désir (2005), rencontre d’un sein et d’un profil.

Comme nous le suggérions, le dessin sait entrer en relation avec des signes extérieurs à lui, il y a communication. Il porte l’unité d’une réalité indéfectible. François Bouillon disait apprécier tout particulièrement la vivacité des accroches de Saul Steinberg dans The New Yorker, ces illustrations brèves qui associent mots et saynètes. De même, les icônes d’ordinateur retiennent son attention, car dessin et outil y cohabitent à la croisée du « schématique et de l’impalpable ».

Le verbe se fait chair. 2011. Rhodoïd peint. 29,7 × 21 cm

La table rase de l’atelier

François Bouillon est un artiste dont le besoin de remplir provoque une porosité attentive aux choses, tant et si bien que l’atelier, entre deux périodes fécondes, paraît sans pesanteur. Il travaille avant tout avec le discours, avec ces balbutiements qui nous habitent au quotidien et façonnent le réel. L’attente de tous les jours fait oeuvre de dessin. D’une légèreté passagère, d’une volonté particulière c’est-à-dire partielle, une partie du monde semble leur appartenir ; et réinterroge la temporalité de la série, dans ses références historiques, des meules de Monet aux Kiga de Gasiorowsky qui, selon l’artiste, entretiennent avec la fiction des « petits laps de temps ». Les mains de François Bouillon, dirigées de mémoire d’homme, dotées du souffle vital aussi peut-être, cachent en elles un récit. Le dessin est propitiatoire, il a pour but de provoquer la connivence des êtres et des signes. Une narration prend place à l’échelle d’une vie, celle de François Bouillon en artiste, qui se laisse traverser par les laissés pour compte, les combles, les signifiants.

La clarté règne à l’atelier, car aucune chose ne semble jamais devoir s’y figer. Quels fantômes habitent là ? Les parures de plumes et la cuillère bipède de l’artiste ?

L’utilisation que propose par ailleurs François Bouillon de ce support transparent qu’est l’Altuglas ne découle pas seulement de l’abolition de toute matérialité. Si la transparence de cette plaque de plastique en usage dans les procédés d’impression accueille non seulement ce qui la recouvre, en l’occurrence une intervention de l’artiste, elle accepte aussi ce qui est derrière, les aléas de l’environnement, et ne se fait donc pas complètement oublier. Nous la percevons bien comme un fond glissant sur lequel le pinceau et les tracés ont joué des décibels, sans être tenus à distance par l’enfermement d’un

cadre. Des enroulés et déroulés s’écrasent sur la surface de cet écran : ils se taisent, se la « ferment », dans le plaisir inhérent à tout interdit. C’est sur le fumier que poussent les plus belles roses. L’artiste continue d’employer ce support qui confère aux encres utilisées une franchise de tons plus affirmée que sur le papier.

Aquarium

Ce n’est pas anodin, François Bouillon aime pêcher les poissons et chassait en apnée dans les mers peu profondes : il plonge et se baigne dans le plus grand contenant qui existe au monde, empli des lumières du soleil. Telle une parole dont l’invite nous amène à devenir des reflets de nous-mêmes. Elle qui, en permanence, remet en cause le réel, les objets, ce qui existe autour, mais ne semble pas y participer : les choses. Se dégage alors du dessin une forme d’absolu, un environnement favorable, car définitivement muet. L’oeuvre de François Bouillon en appelle au langage archaïque des formes et des objets. Ainsi de cette série très récente qui va peut-être encore s’agrandir, onze aquarelles rouges sur papier d’un format carré de 60 × 60 cm : l’une s’intitule Le Sandwich à la baleine (2012). Il s’agit d’un tracé mou qui vient remplir la feuille de haut en bas de façon nonchalante. On ne sait pas trop à quoi cela ressemble, mais l’énergie du geste est présente comme un écrasement qui s’écarte d’une forme ou d’un objet arrêtés.

Le titre alors nous fait sourire. Il est né du dessin.

Notre condition reste fragile. Heureusement que la chose veille. Face à un oeuvre dont nous ne possédons pas immédiatement les clés, rappelons-le à présent : « dessin » et « signe » ont la même étymologie, à rapprocher des termes qui indiquent une séparation, une coupure (scier). Désigner, montrer du doigt, signifier, donner un sens, sceller, résigner… Design.

Autant de notions ayant trait à l’origine des formes. C’est dire que le dessin construit et suggère un monde. « Y est Yahvé/le nom, les mains/qui remettent en place 4. » Ainsi du dynamisme de la matière lorsque tout prend sens dans cet holisme à la première personne.

Les images de François Bouillon, je les confronte à ces choses qui m’environnent : le visage de La Vierge entre les Vierges de Gérard David reproduit sur le carton d’invitation du musée des Beaux-Arts de Rouen, l’instantané pris au vif d’une scène d’E.T. l’extraterrestre de Steven Spielberg dans le numéro d’octobre de Positif que j’ai acheté récemment. Alors quel est leur statut ? Celui d’autochtones, de vivre avec.

François Bouillon est né en 1944 à Limoges. Il vit et travaille à Bagnolet et Treignac sur Vézere.

1. Fiction née en 1979, issue de l’expression populaire méditerranéenne «redislemele», «refaislemele». Cette fiction met en jeu des glissements de sens sur le rôle de l’art et de l’artiste, comme moyen de communiquer avec soi-même et l’extérieur.

2. Se Ipsum Pinxit chantant Meuleu (1979), où le papier est considéré comme la peau de l’artiste, le recto se voulant un portrait externe, tandis que le verso correspond au ressenti intérieur, pendant une action : chantant meuleu, tout nu descendant l’escalier, une branche de buis sur les yeux… Se Ipsum Pinxit martelant son ombre (1986), série de frottages à la mine de plomb rehaussés à l’aquarelle, se poursuivant toujours, issus de l’ombre de la tête martelée de l’artiste sur une feuille de plomb. Se Ipsum Pinxit rassemble toutes les manières de réaliser des autoportraits, c’est un emprunt au vocabulaire des artistes du xixe siècle.

3. F. Bouillon dans une conversation avec l’auteure, novembre 2011. Toutes les citations de l’artiste proviennent de cet entretien.

4. Extrait d’Y, poème de Patti Smith, repris par l’artiste dans le catalogue d’exposition François Bouillon, « Septième ciel », cabinet de dessin Jean Bonnat, 2010, Carnets d’études 17, Paris, Ensba, 2010, p. 49.